徐州漢文化學術資源網

徐州漢文化學術資源網

查找

漫步在"山堂水殿云深處——云岡石窟藝術特展"展廳內,大家可能會發現,同樣出自云岡的佛教造像,卻呈現出不同的藝術風格:有的高鼻深目,頗具異域風情;有的則眉目清秀、廣袖博帶,盡顯中原氣韻。這些風格差異并非偶然,而是云岡石窟藝術中國化的直觀呈現。

關于云岡石窟風格演化的階段,學界共識是考古學者宿白先生的三期論。他根據窟龕的形制,以及造像的內容、風格,將其劃分為早、中、晚三個時期,并根據政治背景、佛教信仰和文化背景論述樣式特點與演變的成因。

● 第一期(早期)公元460-465年

第一期洞窟即曇曜五窟,現編號第16-20窟,由涼州高僧曇曜主持開鑿。

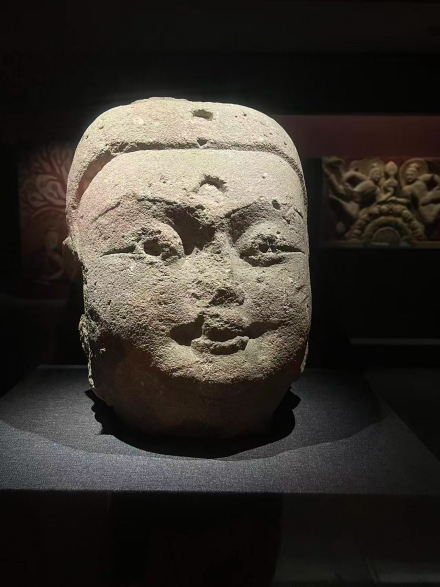

該時期石窟窟形模擬橢圓形平面、穹隆頂的印度草廬形式,主佛形體高大,占窟內大部分位置。造像主要是三世佛(過去、未來、現在),呈現出典型的"胡貌梵像"特征,服飾或右袒、或通肩,衣紋厚重凸起,面容圓潤,四肢粗壯,帶有印度-中亞犍陀羅風格。

特別值得注意的是,五尊主佛像其實是按照北魏道武、明元、太武、景穆、文成五帝相貌雕刻的,是北魏皇室恢復佛教、鞏固統治的標志性工程。

如展廳中的北魏石雕佛頭像,屬較早期的佛像,呈現胡貌梵像的特點。

特展展廳外就是復原的“曇耀五窟”中的20窟景觀,主佛是北魏的開國皇帝拓跋珪,也就是拓跋燾的爺爺。造像帶有異域風格。

● 第二期(中期)公元465-494年

第二期的主要洞窟有第1、2窟,5、6窟,7、8窟,9、10窟,11、12、13窟,于孝文帝遷都洛陽前開鑿。

第二期石窟平面多方形,多具前后室,越來越模仿佛寺建筑,中國傳統的建筑形式及其裝飾日益增多,開啟了石窟藝術中國化的進程。造像方面,像第一期的大像驟減,造型不復之前的雄偉,但題材逐漸多樣化,如出現世俗的供養人行列(注:供養人,即信仰宗教,通過提供資金、物品或勞力繪制或建造圣像、開鑿石窟以弘揚教義的虔誠信徒)。造像服飾在漸漸變為中原流行的新型的褒衣博帶式的樣式,即大眾觀念里寬袍大袖的形象。

就在這個時期,外來的佛教石窟藝術比較顯著的開始呈現中國化趨勢。值得一提的是,從一期到二期的風格演化,離不開徐州人的貢獻。北魏遷都平城(今大同)后,從全國各地征調工匠以營建都城、石窟,來自徐州地區的能工巧匠作為主力,將兩漢以來傳承發展的石刻技藝帶到了朔方北土,更將漢地風格融入佛教石窟藝術,直接推動了石窟藝術的中國化進程。

展廳中精美的3D"七立佛"和"菩薩"造像,就出自第二期石窟。不難發現,較之第一期造像面貌,已逐步呈現漢化的特點。

● 第三期(中期)公元494-524年

云岡第三期洞窟開鑿于遷都洛陽到北魏正光年間。

和第一、二期相比,第三期大型窟室減少。此期窟室式樣呈現出全新的面貌,式樣繁雜,雕飾繁縟。造像風格則轉變為面容清秀、身材頎長的秀骨清像,飛天形象也從早期的圓潤粗壯轉化為靈動飄逸。主題上逐漸由皇家轉向貼近大眾生活,與社會風尚相融合,突出禪修意象,并出現"往生凈土"的祈愿,反映了佛教信仰的民間化與世俗化。

國學大師王國維的美學理論中有壯美和優美兩種美。一期反映了前者,三期則體現了后者。

展覽信息:

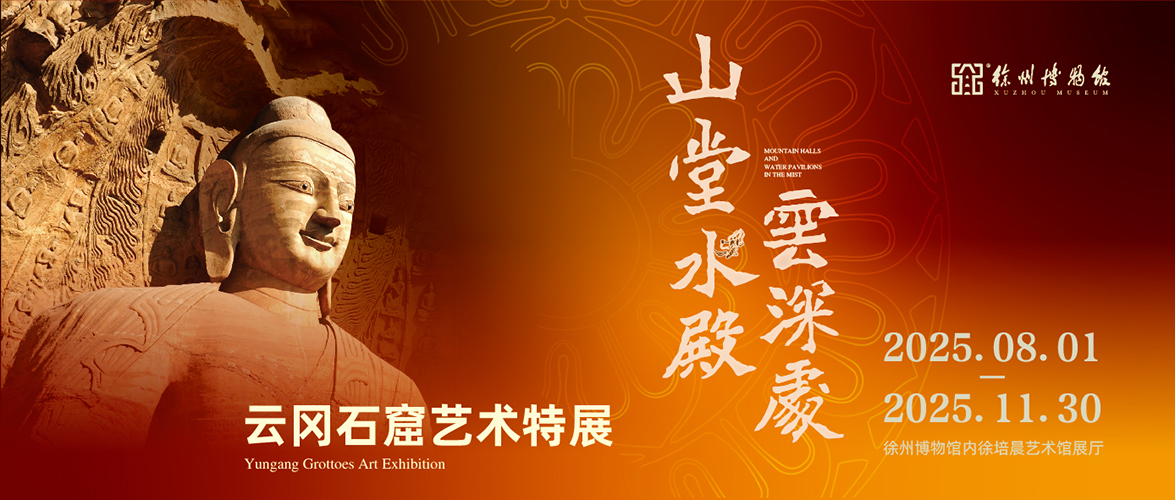

主題:山堂水殿云深處——云岡石窟藝術特展

地點:徐州博物館

歡迎您走進徐州博物館云岡藝術特展,透過這些風格各異的展品,親身感受這段胡漢交融、南北匯流的藝術史詩,見證云岡石窟如何一步步走向中國化。

參考文獻:

宿白《云岡石窟分期試論》

宿白《中國石窟寺研究》

侯悅斯《關于云岡石窟造像面部雕刻細則的進一步考察》

凌建英《云岡石窟的美學風格》

陳洪萍《云岡石窟千佛的類型與分期》

范鴻武《云岡一期、云岡二期大像窟洞窟形制中國化之比較》

(撰稿:吉瑞琦 審稿:原豐 發布:杜斌)